2015年06月30日00:00

2015許禰神社だより 水無月(6月)

カテゴリー │許禰神社だより

6月(みなつき)早いもので今年も半年が過ぎました。6月21日に許禰神社では「夏越しの大祓」を行いました。半年も経つと人は何らかの穢れがつくものでこれを清め、またあらたに始めましょうというのが大祓の意です。古い御札をおさめ新しい御札を掲げてくださるようお願いいたします。

先月の続きで三倉の歴史考証ですが、先月「難太平記」の読み仮名を「なだ太平記」と記しましたが「なん太平記」とのことで訂正させて頂きます。

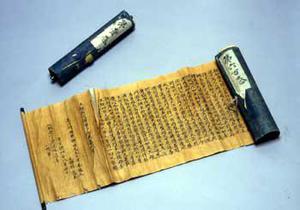

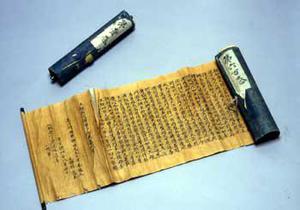

さて難太平記で初めて三倉の地名が出てきましたが、田能の蔵泉寺に1387年頃書写された大般若経600巻が保存されています。これは森町に残っている最古の文字資料で、ここには「遠江州御倉郷田尾天王宮奉施入」と書かれておりこの地区が御倉と呼ばれていたことが伺えます。

さて難太平記で初めて三倉の地名が出てきましたが、田能の蔵泉寺に1387年頃書写された大般若経600巻が保存されています。これは森町に残っている最古の文字資料で、ここには「遠江州御倉郷田尾天王宮奉施入」と書かれておりこの地区が御倉と呼ばれていたことが伺えます。

この時代に「三倉」であったり「御倉」であったり使われ方が混同していることが分かりますね。森町史の中の三倉村史にはこの地の伝説で屯倉(みやけ)が置かれており故に地名を御蔵と称し、いつの頃かか三倉に変じたとのでは書かれていますが、屯倉とは大和朝廷の直轄領から収穫した米を貯蓄していた倉に始まり朝廷の直轄領をいうことから、この地が朝廷の直轄領であったことは考えにくくこの説は疑問があるとも書かれています。

また古来の語源では「クラ」とは断崖を表わし使われていたこともあり、この地区の高峰である「菰張山」「三丸山」「白山」を崇め三蔵(みくら)と呼んだのではという説もあります。以上のように諸説あり確かな三倉の語源は分かりませんが古来よりこの地区には人が生活を営んでいたことは間違いないところです。ちなみに吉川地区には縄文時代の「鍛冶島遺跡」が発見されており三倉流域にも人々が暮らしていたと森町史にも記されています。各種資料が図書館にありますので読まれては如何でしょうか。

「三倉村史」は昭和11年に三倉村役場において村長の田辺三郎平のもと企画

されるも大東亜戦争の騒乱にて一旦中断されたものを、故小林靖氏の尽力に

より再編集され完成に至った三倉の歴史を知る大変貴重な本です。

【許禰神社御遷座100周年記念事業 情報】

徳川家康の自筆短冊がなぜ許禰神社にあるのかは栄泉寺500年史このように記されています。

「家康は矢部久右衛門に助けられたお礼に自筆短冊を久右衛門に与えた。久右衛門は拝領土地内自宅上に社殿を造立し家康より頂いた短冊を神体とし東照宮として300余年祀ってきたが明治維新後は村社となり大正7年に郷社許禰神社と合祀するや同社の宝物として保存されている」

先月の続きで三倉の歴史考証ですが、先月「難太平記」の読み仮名を「なだ太平記」と記しましたが「なん太平記」とのことで訂正させて頂きます。

さて難太平記で初めて三倉の地名が出てきましたが、田能の蔵泉寺に1387年頃書写された大般若経600巻が保存されています。これは森町に残っている最古の文字資料で、ここには「遠江州御倉郷田尾天王宮奉施入」と書かれておりこの地区が御倉と呼ばれていたことが伺えます。

さて難太平記で初めて三倉の地名が出てきましたが、田能の蔵泉寺に1387年頃書写された大般若経600巻が保存されています。これは森町に残っている最古の文字資料で、ここには「遠江州御倉郷田尾天王宮奉施入」と書かれておりこの地区が御倉と呼ばれていたことが伺えます。 この時代に「三倉」であったり「御倉」であったり使われ方が混同していることが分かりますね。森町史の中の三倉村史にはこの地の伝説で屯倉(みやけ)が置かれており故に地名を御蔵と称し、いつの頃かか三倉に変じたとのでは書かれていますが、屯倉とは大和朝廷の直轄領から収穫した米を貯蓄していた倉に始まり朝廷の直轄領をいうことから、この地が朝廷の直轄領であったことは考えにくくこの説は疑問があるとも書かれています。

また古来の語源では「クラ」とは断崖を表わし使われていたこともあり、この地区の高峰である「菰張山」「三丸山」「白山」を崇め三蔵(みくら)と呼んだのではという説もあります。以上のように諸説あり確かな三倉の語源は分かりませんが古来よりこの地区には人が生活を営んでいたことは間違いないところです。ちなみに吉川地区には縄文時代の「鍛冶島遺跡」が発見されており三倉流域にも人々が暮らしていたと森町史にも記されています。各種資料が図書館にありますので読まれては如何でしょうか。

「三倉村史」は昭和11年に三倉村役場において村長の田辺三郎平のもと企画

されるも大東亜戦争の騒乱にて一旦中断されたものを、故小林靖氏の尽力に

より再編集され完成に至った三倉の歴史を知る大変貴重な本です。

【許禰神社御遷座100周年記念事業 情報】

徳川家康の自筆短冊がなぜ許禰神社にあるのかは栄泉寺500年史このように記されています。

「家康は矢部久右衛門に助けられたお礼に自筆短冊を久右衛門に与えた。久右衛門は拝領土地内自宅上に社殿を造立し家康より頂いた短冊を神体とし東照宮として300余年祀ってきたが明治維新後は村社となり大正7年に郷社許禰神社と合祀するや同社の宝物として保存されている」

公式ブログにつき管理者が確認の上掲載させて頂きます